高峰论坛‖李凌艳教授高峰论坛分享:基于学生发展的学校自我诊断

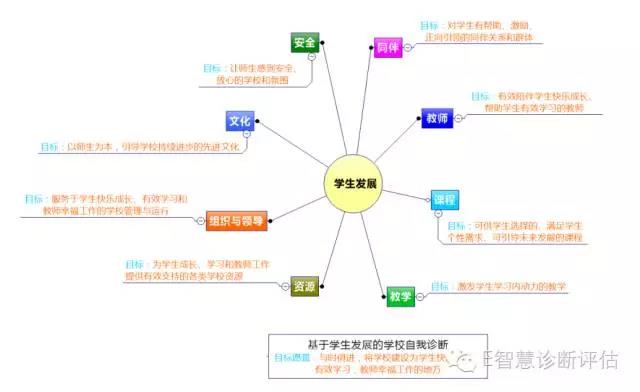

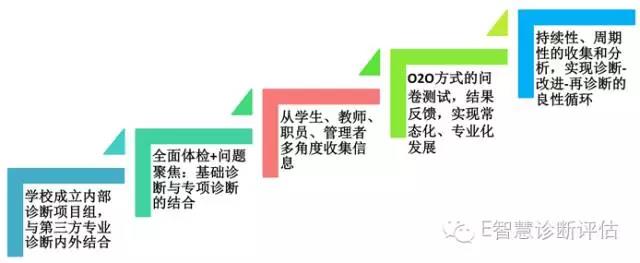

其实学校评价这个研究领域,始终是教育研究的一个热门领域,但是,究其研究历史的二百多年,即使在发达国家和地区,学校自我诊断或者说学校自我评估,成为学校评价的主导领域也不过30年时间。现在屏幕上显示的是该领域的倡导者对学校自我诊断的一个描述性定义:学校自我诊断首先是学校根据自身需求发起的、由适当的参与者,包括学校利益相关者和专业评估人员,对学校功能进行系统的描述和判断,以便对学校发展进行改进和决策的过程。这个定义决定了学校自我诊断两个最基本的性质:第一是基于学校自身需求进行的自我评估。它与一般区域性的、由行政部门主导开展的学校评估不同,学校自我诊断的第一个性质就是基于学校自身需求而进行的自我评估;第二,它的性质还有非常根本的一点,始终的一点,目的是为了学校改进。基于学校自身需求的事情有很多,学校自我诊断不是简单地用数据去“管理”老师和学生,如果有了学校自身发展的大数据,但还只是为了用数据作为“管”的依据,那这样的数据也始终只是冷冰冰的数字而已。今天在座的学校,都有从传统优秀迈向全面优质的需求,在这样的真需求下,诊断的目的一定是为了学校改进,而且是学校自身要进行,这是它的基本性质。 明确了这样的基本性质,所有的同道者也将有一个基本的对话前提,它也是我们共同的目标愿景:与时俱进,将学校建设成学生快乐成长、有效学习,教师幸福工作的地方。我们期望而且我们也认为,今天所有进入这个会场的校长们,这个愿景我们是共同的,没有这样一个基础,我们后面的对话都是枉然。 既然共同的对话基础是要学生快乐成长、有效学习,教师幸福工作,那么在我们的诊断过程中,经过若干年的积累,已把这样的一个学校发展的目标愿景切分成一个个可以测量、可以操作的要素:同伴、教师、课程、教学、资源与支持、组织与领导、文化、安全。 比如说教师,我们测量的角度和一般的学校评估不一样。通常的学校评估会考查教师的学历达标率、专业对口率、教师的出勤率等等,也有一些评估开始关注教师和学生的关系,但常常会局限在一个静态的、截点的师生关系上;在我们的学校自我诊断中,对于“教师”这个要素,整个诊断过程都是在引导教师关注是否有效地陪伴学生快乐成长、帮助学生有效学习,我们强调的是教师是否关注学生的全面成长、是否关注全体学生、以及教学过程中动态的师生关系。同样的,其余各要素的观测点都围绕同样的基本导向展开。比如,同伴,我们关注的是“对学生有帮助、激励、正向引领的同伴关系和群体”,并围绕该方向上的个体友谊和同伴凝聚力进行测评。再如,安全,不仅仅是通常“校园安全”中的“安全”,它更指让师生感到放心和受尊重的校园安全氛围。再比如,组织与领导,这里关注的是服务于学生快乐成长、有效学习,教师幸福工作的学校管理运行,我们测评的是学校各组织单元及其领导在工作中为师生服务的导向……在这样的诊断评估中,我们无疑把学校中的“人”放在中央,关注的是学生和老师这些“人”在学校的真正生活质量。 基于上述性质和导向,大家可能说,你的理念再好,可是这些东西也都不新了,你怎么实现呢?因此,理论建构中非常关键的一点就是用什么样的内容、用什么样的工具来帮助实现我们的导向。 大家可以回想一下自己做过、经历过或见闻过的学校评估,不难发现,这些评估大多是专项的,抓“点”的,或者关注学生学业成绩及其变化,或者关注学校现代化建设,或者关注学生体质和心理健康……当然,督导部门也有开展“综合督导”的,但是,其督导的综合内容又往往跟学校的日常工作有一定分离,而且,由于其一次性、外部性评估的特征,往往不能帮助我们有效分析学校的自身优势和问题。那么,能不能站在学校管理的整体角度设计一个系统的方案呢?请看这张图,对于我们的项目学校,这张图大家已经十分熟悉。它描绘了我们的诊断就是围绕八个核心要素的系统诊断:中间最里圈是学生发展,表示我们的诊断要素基于学生发展而展开。在这里,除了学生成绩外,还包含与核心素养紧密关联的学生自主发展、社会参与等指标;第一圈是我们的八个要素,从第二圈开始,表示围绕八个要素,在基础诊断、专项诊断和定制诊断中我们分别的观测点。 而下面这一张图体现的就是上述三类诊断项目的逻辑设计。道理很简单,不是指标多就可以测得清楚、准确,学校的主线是教育教学,有效的诊断一定是要在不影响常态教育教学工作中静悄悄进行的。怎样在每一次的诊断中根据诊断的内容和诊断可实施的适配性原则,通过不同的项目来设计呢?这张项目逻辑图描述的就是要把这么多的指标分别放在不同的项目中进行实施,有的是一年一次的基础诊断,有的是一学期一次的教育教学诊断,而有的可能建议两年才一次,甚至有的学校这个项目你暂时不要做……因为每个学校是不一样的,学校的不同发展阶段需求也不一样。根据不同的项目,我们来为学校量身订做。 其实整个系统的建构过程,也不是说今天到这儿我们就一直是这样的。回过头看,其实我们的理论建构在2009年的时候就进行了深入到中国普通中小学一线的扎根研究。从最初大量的与学校利益相关者的质性研究数据中,我们运用扎根理论的基本方法,通过开放性编码等过程,建构了这样一个今天看来有点简单的模型。2009年后,依托于国家级课题,一方面,我们深入分析了国际上,包括新加坡的卓越学校、美国的蓝带学校等等这些国际上被广泛认可的学校评估项目的指标,并和我们质性研究提取的要素和指标进行细致对比,并一直发挥我们的前沿研究阵地的优势,保持与国际相关机构和研究者的持续对话、沟通; 在这个模型系统变化的过程中,我们真的总是要深深地感谢这些和我们一起同行的学校:同舟共济、彼此砥砺,才让我们走到今天,并还会继续走下去。因此可以说,我们的系统发展没有终点,结合每个学校会产生你的定制化需求。但是所有的诊断项目都要回到我们为学生快乐成长、有效学生、教师幸福工作这个目标愿景上,通过这个不断发展的、走向系统的项目逻辑来实现我们的诊断,能够真正为中国的学校解决实际问题。 此外,这里的交互还指的是发挥技术和信息化系统优势,实现O2O的协同,线上的测试、线下的反馈及时而高效。通过这样一个信息化系统和学校智慧的交互协同,让我们的实施打破了过去一旦诊断就要动员、组织、准备了的状态,让诊断能够逐渐在学校中悄悄地、常态地、持续地、周期地进行。 有了上述四个方面的积累,理论建构的最后一部分当然就是其功能的实现,在这里,我们强调要通过真正的大数据进行跟踪与发现。 他们为什么会这样说,举一些简单的例子: 首先在基础诊断的过程中,就像这张图所标示的那样,我们会告诉每所学校,八个要素上你各自的情况,同时也基于常模参照,通过分级指标告诉你每一个要素上你所在同类学校的位置,从而发现自己的短板和长处。 同时,除了大量客观数据,我们还用专门的质性分析软件帮助学校呈现每一阶段学校的生态。这个评价标签云是我们在座的项目学校校长们都非常喜欢的,它是将所有主观的原始评价输入到专门的质性分析软件以后输出来的,标签云中字体越大,说明相应评价出现的频率越高。每一年都不一样,通过它会告诉你在每一年孩子和老师眼中的学校生态是怎样的。很容易看出来,这所学校这一年的生态还是相当积极的,“谢谢学校”、“我爱学校”等比比皆是,而几乎要瞪大了眼睛才能找到一些小字号的负性评价;而这所学校相对来说,目前的生态比上一所学校有更多的需要倾听学生和老师的呼声;这是又一所学校……每个学校都是独特的,每个学校的生态也是某时段的特殊表现。 其次,我们还用大量数据进行交互诊断,通过交互诊断数据中的差异比较,发现具有管理风险的问题所在。为什么校长们说诊断是一个有效的管理工具?就是要站在管理者自身可能看不到的角度来帮助发现问题。比如说这两所学校,在基础诊断中,会发现左边的学校和右边的学校现在处于不同的发展阶段,学校组织的生态和管理的生态是非常不一样的:蓝色的线代表学生,黄色的线是教师,灰色的线是管理者,会发现左边的这所学校三者之间的感受交织在一起,非常地贴近,或者说这所学校目前它的冰山效应不是很大,但要注意的是,唯独在教师这个要素上三者差异比较大;而右边这个学校生态就不一样,表现在除了安全要素外,在其他七个要素上,管理者的感受都远远要高于教师和学生。也就是说,这个学校这个阶段管理者感觉良好,而其实当一个学校管理者感觉良好的时候,一定就有人感觉不好,谁呢?学生和老师啊……所以这样的两个不同的诊断结果,相当于一个X光片能够清晰地帮你看出来你所处的学校管理发展不同阶段,面临的不同问题。 还有看似相同问题的不同原因发现。这是一所学校的年级生态诊断结果。在年级诊断中,观测点有三个,一个是年级负责人的领导力,一个是年级氛围与管理,一个是年级效能。我们从图中可以发现,高一和高二年级,年级的生态诊断都不是特别好,但其中原因是不一样的:比如高一年级,教师评价的年级负责人领导力和年级氛围与管理都很高,但是它的问题出在哪儿?出在高一年级学生评价的年级效能很低;而此时高二年级跟高一年级的状态不太一样,高二年级无论是教师评定的年级负责人领导力还是年级氛围与管理,还是学生评价的年级效能都很低。同时,通过对更多数据的关联分析,我们给这个学校的建议是,高一年级可能问题出在教师的整体队伍建设上,而高二年级教师队伍“素质”可能很强,是那种传统意义上的抓教学的强手,能力很强、很优秀,但是可能在学生观上出了问题。因此,同样是诊断结果不太好,但提供给你的信息和判断以及改进问题的方向,却是很不一样的。 由于时间关系,我们来不及展开了。但是,这些数据都体现了我们前面所说的基本性质和导向:基于内需的指向改进的、关注学生和教师这样一个大写的“人”在学校生活的质量。多少年了,我们的教育管理没有说过“学校生活质量”这样一个概念,基于学生发展的学校自我诊断就是通过全面的、系统的、发展的工具,通过交互、协同的实施,我们跟学校一起并肩同行。

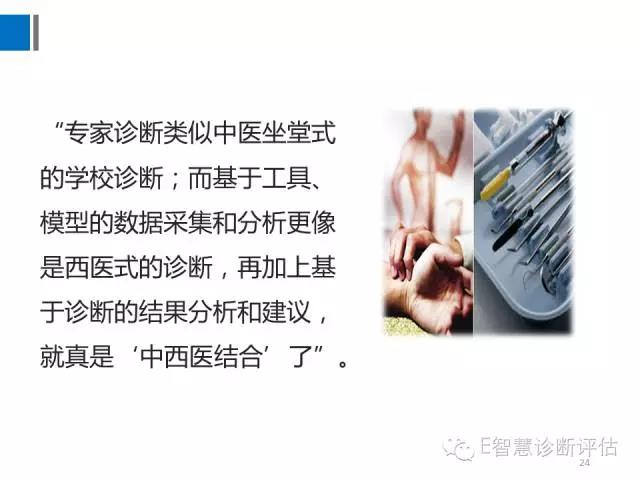

由于时间关系,今天只能用很少的一些数据案例进行相关阐释。首先,屏幕上的这句话是项目学校的校长和老师们对我们诊断工作所进行的一句描述性总结的话。大多数在座的学校,也许都有过请专家进校、帮助诊断的尝试。很多时候,这样的专家进校诊断确实能给学校一些启发和帮助。但是,我们的校长和老师们发现:专家进学校的诊断有点像中医坐堂式的学校诊断,诊断的效果取决于今天来的是不是“名医”;而基于工具模型的、可测量化的、真正使用数据的诊断,则像西医式的诊断,关键是在西医式的诊断之后还给出了详细的结果分析和建议,真正做到了“中西医结合”。

由于时间关系,今天只能用很少的一些数据案例进行相关阐释。首先,屏幕上的这句话是项目学校的校长和老师们对我们诊断工作所进行的一句描述性总结的话。大多数在座的学校,也许都有过请专家进校、帮助诊断的尝试。很多时候,这样的专家进校诊断确实能给学校一些启发和帮助。但是,我们的校长和老师们发现:专家进学校的诊断有点像中医坐堂式的学校诊断,诊断的效果取决于今天来的是不是“名医”;而基于工具模型的、可测量化的、真正使用数据的诊断,则像西医式的诊断,关键是在西医式的诊断之后还给出了详细的结果分析和建议,真正做到了“中西医结合”。