专业视角‖学校“体检报告”解读攻略

通过前面两期的文章,我们了解了学校自我诊断这项针对学校的“体检”是怎么一回事(点击回顾→《学术视野‖学校之“望闻问切”》),也梳理了学校“体检”的实施方法和流程(点击回顾→《学术视野‖学校“体检”之实施与流程》)。那么,当做完“体检”拿到结果报告,学校应该如何解读和分析自己的优势和不足,并找到有效的改进策略和方法呢?别着急,本期的攻略既有讲解又有案例,满满的都是干货,一起来学习一下吧!

在学校自我诊断过程中,会形成学校自身发展的全面、细致而具有可溯性的大数据,如何有效分析及运用这些大数据,成为实现科学有效的学校自我诊断的关键之所在。我们结合多年以来在学校自我诊断研究和实践中的相关探索和经验,总结出如下四点方法建议。

1

使用指数算法,判断核心要素的目标达成度

对九大要素(同伴、教师、课程、教学、资源、组织与领导、文化、安全及家校联系)所进行的基础诊断,可以视为学校的一次“全面体检”,目的是检查学校在各个核心要素上的目标达成度。

目标达成度有两层含义:一是学校自身在各个要素上的具体表现状况如何;二是和同类学校相比,学校在各个要素上的表现状况处于何种等级。使用指数算法,就能很好地回答以上两个问题。需要说明的是,基础诊断只对学生视角下的学校核心要素进行指数计算,而第九个要素“家校联系”测查角度主要来源于家长及教师,所以不纳入计算。

案例一:某学校基础诊断的指数结果分析

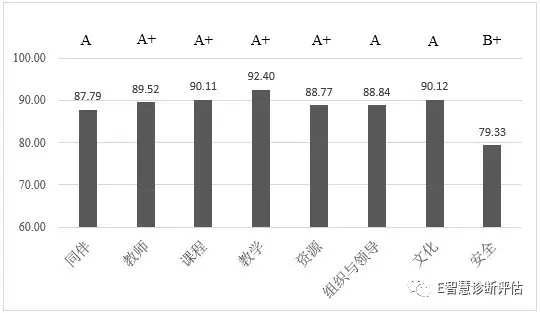

图1 某学校基础诊断各核心要素指数值及其等级

图1显示的是该校各核心要素指数值及等级表现。图中可见,针对自身情况而言,该校各核心要素的指数值分布在79.33~92.40之间;在“教学”要素上的表现最好,在“安全”要素上的表现相对较低;其指数等级分布从B+到A+,跨越了四个等级。与其他同类学校相比,该校目前在与学校专业核心业务教学相关的三个要素“教师”“课程”“教学”上表现优秀,达到了A+水平,同时,学校为师生提供的资源配置与支持也得到了学生较为一致的认可,“资源”要素也达到A+水平;但“安全”要素仅处于B+水平,这表明学生感受到校园中存在一些不安全的因素或同伴欺负行为,应引起学校关注。

2

全面深入分析数据,挖掘学校的优势和问题

掌握了学校在核心要素上的目标达成度之后,我们就需要对学校自我诊断的大数据进行深入分析,以发现学校的优势和不足。这时,以下两种方法非常有效:

首先,关联横纵数据,结合不同群体的特点对学校的优势和问题进行综合分析,切忌一概而论。

案例二:某学校同一学期“教学”及“组织与领导”两个要素下专项诊断结果的关联分析

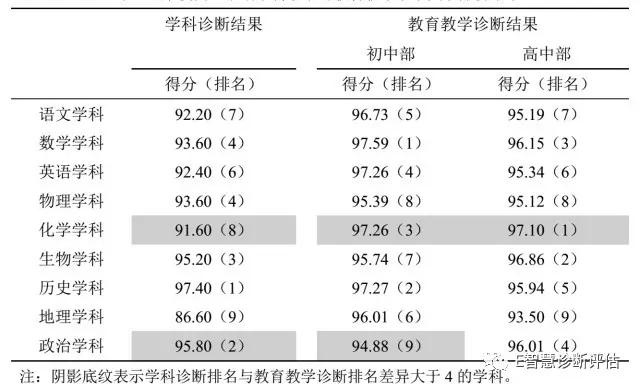

表1 某学校同一学期学科诊断与教育教学诊断关联分析结果

由表1可以发现,该校出现了两种截然不同的“反差”趋势。

一是化学学科在由本组教师进行诊断的学科诊断中排名在九大学科中的倒数第二位,而在教育教学诊断中,无论是初中生还是高中生对化学教师教育教学的感受均处于各学科前列,分别排名第三及第一。这种情况一般揭示出在该校化学学科的教师整体教育教学水平比较高,也很受学生们的认可,但化学学科的教师对于平时的学科管理及氛围建设存在一定的不满意,提醒学校应关注该学科组的团队协作和和谐氛围建设。

二是政治学科在学科诊断中排名第二,但在教育教学诊断中排名不太理想,尤其体现在初中部的学生对政治教师教育教学的感受上。这种情况是在提醒政治学科的负责人应思考日常的学科建设及教研活动的效益是否真正落到了学生身上。

其次,结合现阶段的校情,找准重点和关键问题。

每一次诊断结束后,关键是如何通过对数据的深入分析,确定现阶段的“关键问题”。我们发现,有些问题几乎是所有学校都会共同存在的,学校应采取相应措施改进,但无需将其严重化,并要预计只能将其限制在一定范围而不可能完全消除。如,学生对学校资源表现出较多的期待和建议,尤其是食堂、体育设施等,这类问题如果认识到是学生对校园生活的正常心理需求,就可视为“合理问题”。

而有些问题则明显是学校现有发展阶段特有的、值得特别关注并亟待破解的困难或问题。如,作为学生快乐成长、有效学习的陪伴者及服务者的教师,出现了对学校各方面的状况感受均不好的现象,即教师的积极性出现了严重问题,对于这类问题,学校必须高度重视和警惕,并深入分析不同群体教师的诉求和愿望,分类制订解决方案,逐步破解并跟踪问题的解决情况。

3

多角度数据互证,发现问题的实质和突破口

基于学生发展的学校自我诊断强调对学校常态及全面数据的收集和分析,这些数据会来源于学生、教师、职员、管理者甚至是家长等不同的学校利益相关者。因此,综合、全面地分析问题是学校自我诊断大数据有效运用的重要方式之一。

比如,基础诊断中,我们在各核心要素下通过对学生、教师及管理者设置共同题的方式,来进行学生、教师和管理者的三角互证分析。研究和实践结果表明,三者对学校各核心要素的感受往往会出现不一致的现象,但是,不一致的程度和三者间差异的趋势和状况往往能真实反映学校的特有生态。

案例三:某学校基础诊断中学生、教师、管理者感受差异对比

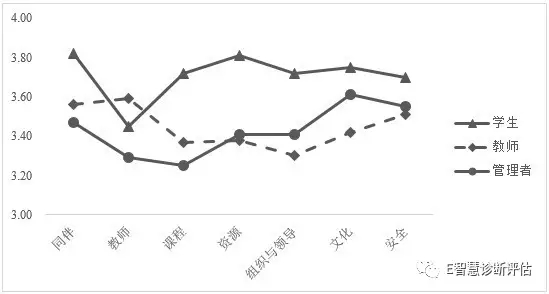

图2 某校基础诊断中学生、教师、管理者感受差异对比图

图2显示的是某校在基础诊断中学生、教师、管理者在各核心要素上的感受差异状况。可以发现,首先,除了“教师”要素,学生对各要素的感受均显著高于教师和管理者,但却在“教师”要素上形成了一个“V”形谷底;其次,管理者在与学校教学密切相关的“教师”“课程”两个要素上的感受均远远低于教师,而教师在直接反映学校管理状况的“组织与领导”“文化”两个要素上的感受均远远低于管理者。

结合校情,我们帮助学校认识到,作为一所传统的区域名校,学生具有较为明显的优越感和自豪感,因此对目前学校各方面的感知比较满足;但在当前教育变革的大背景下,要从传统优秀迈向全面优质,学校需要更多的魄力,也势必面临一定的风险及新问题。问题突出表现在目前数据互证中所呈现出的成人感知在各要素上显著低于学生,这表明教师和管理者的积极性不足,而且,两者之间出现一种“互相不满意”的不和谐状况。这正是学校目前所面临的难点和重点问题。

4

结合多种形式数据,寻找改进的策略与方法

在全面“体检”掌握各核心要素的目标达成度,分析自身的优势及问题,并找到问题的实质之后,最重要的下一步是寻找问题改进的策略与方法。在这一过程中,不仅要分析大量的量表式客观题数据,还需要结合多种形式的其他数据进行综合考虑。

首先,结合师生的主观留言数据,认真倾听师生的愿望与心声。例如,某校学生留言“希望学生向学校反馈的机制再接近学生一点,如食堂每个窗口旁边设置留言本等”,某学校教职工留言“希望学校能把更多的时间让老师更多地接触学生,有更多的时间自主研究或者根据教研组思路自主研究”等。在寻找改进的策略与方法的过程中,细读、倾听师生的主观留言,是一个很好的基于师生需求的学校改进突破口。

其次,结合访谈、观察等质性数据,实现优秀经验的迁移和传播。例如,在改进师生关系、教师教学等问题上,可以通过量化和质性数据的结合,实现校内同类教师群体间优秀经验的同侪互动。

上述四种方法层层深入,每一环节无一不体现学校自我诊断大数据的有效运用离不开专业评估人员与学校利益相关者的深度合作。正是在这种不断发展、变化的大数据中清晰描绘出学校进步的轨迹,才是专业评估者用自己的专业知识帮助学校提升有效性的价值之所在!

原文《基于学生发展的学校自我诊断中大数据的有效运用——学校自我诊断研究之三》

作者:李凌艳 郑巧

刊登于《教育测量与评价》2017年第3期